家族葬の具体的な範囲や内容、マナー、よくある質問について紹介します。

- 家族葬で葬儀をすると聞いたけれど、親族でなくても参列していいの?

- 家族葬の案内が来た際、服装やマナーは一般葬と違いはあるのかな?

親しい人や大切な方に不幸があったとき、遺族から葬儀は家族葬で執り行いますと聞く機会があるかもしれません。

鎌倉新書社による調査「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」では、家族葬を実施した世帯は全体の50%となりました。今や家族葬は、一般的に執り行う葬儀の形といえます。しかし経験する機会が少ない葬儀において、どのように参列すればよいか不安に思う人は少なくありません。

遺族の思いを尊重し、心残りがなく最期のお別れができるように、家族葬について、より理解を深めましょう。

※当コンテンツは、「記事制作ポリシー」に基づき作成しています。事実と異なる誤認情報がみつかりましたら「お問い合わせ」までご連絡ください。

家族葬とは

家族葬とは、親族や親しい人だけで行う小規模な葬儀です。参列者の範囲や人数に明確な決まりはなく、数名から30名ほどが一般的です。

形式にとらわれず、故人や遺族の希望に合わせて自由に内容をアレンジできるのが特徴です。料理や返礼品を省いたり、香典を辞退するなどの対応も可能です。

少人数ならではの落ち着いた雰囲気の中で、故人との時間を大切にしながら悲しみを分かち合えます。遺族の負担を軽減し、満足度の高い葬儀の形といえます。

一般葬との違い

一般葬と家族葬は、葬儀の流れは変わりませんが、規模や参列者、費用の面で異なります。

会社や近所の人に知らせたり、新聞に故人の名前を載せたりする一般葬は、参列者が増えるため、規模が大きくなります。一方で家族葬は、親族や親しい友人など限られた人のみになるため、訃報の連絡と案内が来ない人は参列しません。

一般葬に比べて人数が少ないことから、料理や返礼品の費用を抑えられ、経済的負担を和らげやすくなります。故人や遺族の意向に沿った形式を選びやすく、思い出のコーナーや音楽をかけるなど、自由度が高いのも特徴のひとつです。

親族や親しい人のみのため、気心が知れた人同士で故人を偲ぶ、アットホームな葬儀といえます。

家族葬にかかる費用

家族葬の費用は、葬儀会社のプランによって異なります。ただし一般葬と比べると、費用を抑えられる可能性が高いです。

| 葬儀の種類 | 総額費用(平均) | 回答最多価格帯 |

|---|---|---|

| 家族葬 | 105.7万円 | 60万円以上~80万円未満 |

| 一般葬 | 161.3万円 | 120万円以上~140万円未満 |

出典:鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」より

葬儀会社の基本プランには含まれないサービスも多く、お花・返礼品・飲食などは別料金となるのが一般的です。また、通夜や火葬費用が含まれるかどうかは会社ごとに異なるため、見積もりで必ず確認が必要です。

家族葬は参列者が少ないため香典の総額が抑えられ、費用が軽くなるとは限りません。信頼できる葬儀社と内容を取り決め、総額見積もりを確認することが大切です。

家族葬にお呼びする人の範囲

家族葬に参列する人の範囲に明確な決まりはなく、故人と親しい人であれば招くことができます。一般的には家族や親戚が中心ですが、規模によって参列者の範囲は異なります。

少人数(10名以下)なら配偶者・子供・親など近親者が中心、30名前後になると親戚や孫まで拡大し、50名規模では故人と縁の深い友人を招く場合もあります。

遺言など故人の希望がある場合には、意向を尊重して参列者を決めることが大切です。

参列してもいい家族葬

大切な人が亡くなった際、お葬式に出席したいと考える方は少なくありません。しかし家族葬は家族や親しい人たちが参列するため、遺族から招待がない場合は、遠慮しておくのがよいでしょう。

具体的には、以下のケースであれば参列可能です。

1.参列を依頼された

遺族から参列依頼や案内が届いた場合は、基本的に出席しましょう。案内がない場合は自ら申し出ず、遺族の意向を尊重することが大切です。

参列を依頼された場合は、出欠を早めに伝えるのがマナーです。やむを得ず参列できない場合には、供花・供物・弔電などで気持ちを伝える方法があります。

2.葬儀会場や日程が記載されている

葬儀の日程連絡は、口頭・電話・文章などさまざまな方法で行われますが、一般的なのは文書による案内文です。

案内を受け取ったら、以下の内容を確認しましょう。

- 葬儀会場や所在地

- 日程と時間

- 葬儀社や喪主、遺族の連絡先

- 会場へのアクセス方法や駐車場の有無

- 事前に参列意思を確認する方法や期限

- 参列に関する特記事項(服装・持ち物・供物・香典・弔問)

家族葬は一般的な葬儀と同じ形式で行われることも多いですが、最近ではオリジナルな形を選ぶ遺族も増えています。案内に特記事項があれば必ず従い、特に記載がなければ通常の葬儀マナーで問題ありません。

参列にあたっては人数や宿泊の有無などを早めに遺族へ伝えると準備がしやすくなります。遅れそうな場合や供物の手配なども、事前に相談することが大切です。

3.「参列辞退・不要」の案内がない

葬儀の案内が来た場合は、参列を期待されていると考えられます。

しかし次のように「参列不要・辞退」の記載がある場合は、遺族や故人の気持ちを尊重し参加を見送りましょう。

案内状に「参列不要」とある場合は、日程や会場は記載されず、香典・供花・供物の辞退文が添えられることもあります。

ただし、そうした記載がなく、故人や遺族と関係が深い場合は、出席を検討して構いません。参列してよいか迷うときは、遺族に事前に意思を伝え、承諾を得るのが安心です。不明点や不安があれば、直接確認して相談するのが望ましいです。

家族葬に参列する際のマナー

家族葬は、故人との最期のお別れとなる大切な場所です。アットホームな雰囲気や自由な形式な葬儀の場合でも、故人を偲び遺族の気持ちに配慮するマナーは大切です。

家族葬で気を配りたい3つのマナーを紹介します。

1.香典

家族葬の香典は、一般葬と違いはありません。遺族の意向によっては、香典返しの手間を省くために「香典辞退」をするケースもあります。連絡が来た際は気持ちを尊重し、持参は控えましょう。

香典を用意する際は、次の項目を参考にしてください。

- 香典袋にしわの入った古札を用意する

- 手元に新札しかない場合は、真ん中に折り目をつける

- 金額は故人との関係性や、地域の慣習により異なる

- 香典袋には自分の名前を記入する

- 連名の場合、3名までは全員の名前を記入し、4名以上は「一同」と記載する

- 宗教によって、香典袋に書く言葉は異なる

香典に書く言葉は、宗教や宗派によって異なります。仏式は「御霊前」や「御香典」。神道では「御玉串料」「御榊料」、キリスト教は「御花料」「御ミサ料」と記載します。

香典の相場は5千円〜1万円で、1・3・5のつく数字で用意するのが一般的です。しかし故人との関係や自分の年齢、連名で参列する場合などで、金額は異なります。兄弟がいる場合は、あらかじめ金額を合わせておくとよいでしょう。

2.服装

家族葬の服装に特別な決まりはありませんが、案内がなければ基本は喪服で、光沢を抑えた黒を基調とします。

男性

- 黒スーツ(ダブル or シングル)

- 無地の黒ネクタイ、白ワイシャツ

- 黒靴下、光沢のない黒い靴

女性

- 黒スーツ or ワンピース

- 黒ストッキング+黒靴(光沢なし)

- ネックレスは一連パールのみ可

- 派手なアクセサリー・カラフルな小物は避ける

学生・子ども

- 中高生:学校の制服

- 小学生以下:黒を基調としたモノトーン服装

例外対応

- 「平服で」と案内があれば、黒や濃紺・ダークグレーでも可

- 妊婦・高齢者:体に負担のない服装を優先(迷信で妊婦は鏡を持つと良いとも言われる)

3.焼香

焼香は故人に対する最期のお別れであり、心を込めて静かに行う大切な儀式です。通常は遺族から先に焼香し、その後に参列者が1人ずつ順番に進んで行います。

ここでは、一般的な立礼焼香の流れについて説明します。

- 祭壇に進み、遺族と僧侶に一礼する

- 焼香台の前に進み、遺影に向かって手を合わせ一礼する

- 親指・人差し指・中指を使って抹香をつまみ、額の前に手を持っていく

- そのまま手を下げて、抹香を香炉の中に落とす

- 宗派の作法に従って1〜3回繰り返す

- 遺影に向かって合掌し、一歩下がって一礼する

- 遺族と参列者に一礼して席に戻る

焼香には、立って行う「立礼」のほかに、参列者に香を回す「回し焼香」や椅子がない場合に座って行う「座礼焼香」があります。抹香のつまみ方や回数は宗派によって異なり、真言宗は3回、浄土真宗は1回など違いがあります。

焼香の作法に不安を感じる方も多いですが、葬儀会社から案内されるのが一般的です。大切なのは形式にとらわれすぎず、故人を思い心を込めて行うことです。

家族葬のよくある質問

家族葬のよくある質問に回答します。不安を感じることなく故人をしのぶためにも、疑問を解消していきましょう。

1.家族葬に子供を連れて行ってもいい?

家族葬に子供を連れて行くことは可能ですが、年齢や故人の意向を考慮する必要があります。参列を考える場合は、事前に遺族へ相談しましょう。親族以外であれば、子供の参列は控えるのが無難です。

服装は黒を基調としたモノトーンが基本で、制服がある場合は学生服で参列します。小さな子供には本や音の出ないおもちゃを用意しておくと安心です。

葬儀の雰囲気に慣れずぐずることもありますが、その際は気分転換の場をつくるなど、家族で協力しながら故人との最後のお別れを大切にしましょう。

2.家族葬における香典辞退の意味とは?

家族葬で「香典辞退」とある場合は、故人や遺族が香典を受け取らない意思を示すものです。案内状や口頭で伝えられることが多く、その背景には「参列者への負担を減らしたい」「香典返しの手間を避けたい」「小規模に行いたい」といった遺族の思いがあります。

香典辞退のみであれば、供花や供物、弔電を送って気持ちを示すことも可能ですが、事前に遺族へ確認することが大切です。状況によっては、敢えて何もしないことも遺族への配慮になります。

まとめ

家族葬は故人や遺族の希望により、近しい人のみで行われる小規模な葬儀です。突然の悲しみに直面した遺族の負担を軽減するため、費用や参列者は限定的になります。

家族葬の案内が来たなら、遺族は参列を希望している可能性が高いです。できるだけ早めに返事をし、出席の可否を検討しましょう。参列する場合は、香典や服装、焼香のマナーを守ります。

遺族の気持ちに配慮し、大切な故人の思い出を分かち合いながら、心残りのないよう最期のお別れをしましょう。

参考サイト

- 環境省

- 国土交通省

- 経済産業省

- 一般社団法人 日本金融人材育成協会

- 日本介護協会(一般社団法人)

- 日本在宅介護協会

- 公益社団法人 全国有料老人ホーム協会

- 高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)

- 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会

- 一般社団法人 遺品整理士認定協会

- 一般社団法人 日本遺品整理協会

- 一般社団法人 生命保険協会

- 日本損害保険協会

- 全国健康保険協会(協会けんぽ)

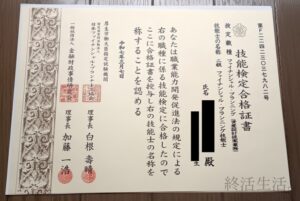

記事監修&著者プロフィール

名前:バッハ・杉山

名前:バッハ・杉山

ファイナンシャルプランナー(2級)

現場歴28年。